在蜿蜒的乡间公路旁,一座座青瓦白墙的公交候车亭悄然矗立,镂空雕花的立柱与黛色山峦相映成趣。这些曾经简陋的露天站台,如今已蜕变成集实用与美观于一体的便民设施。

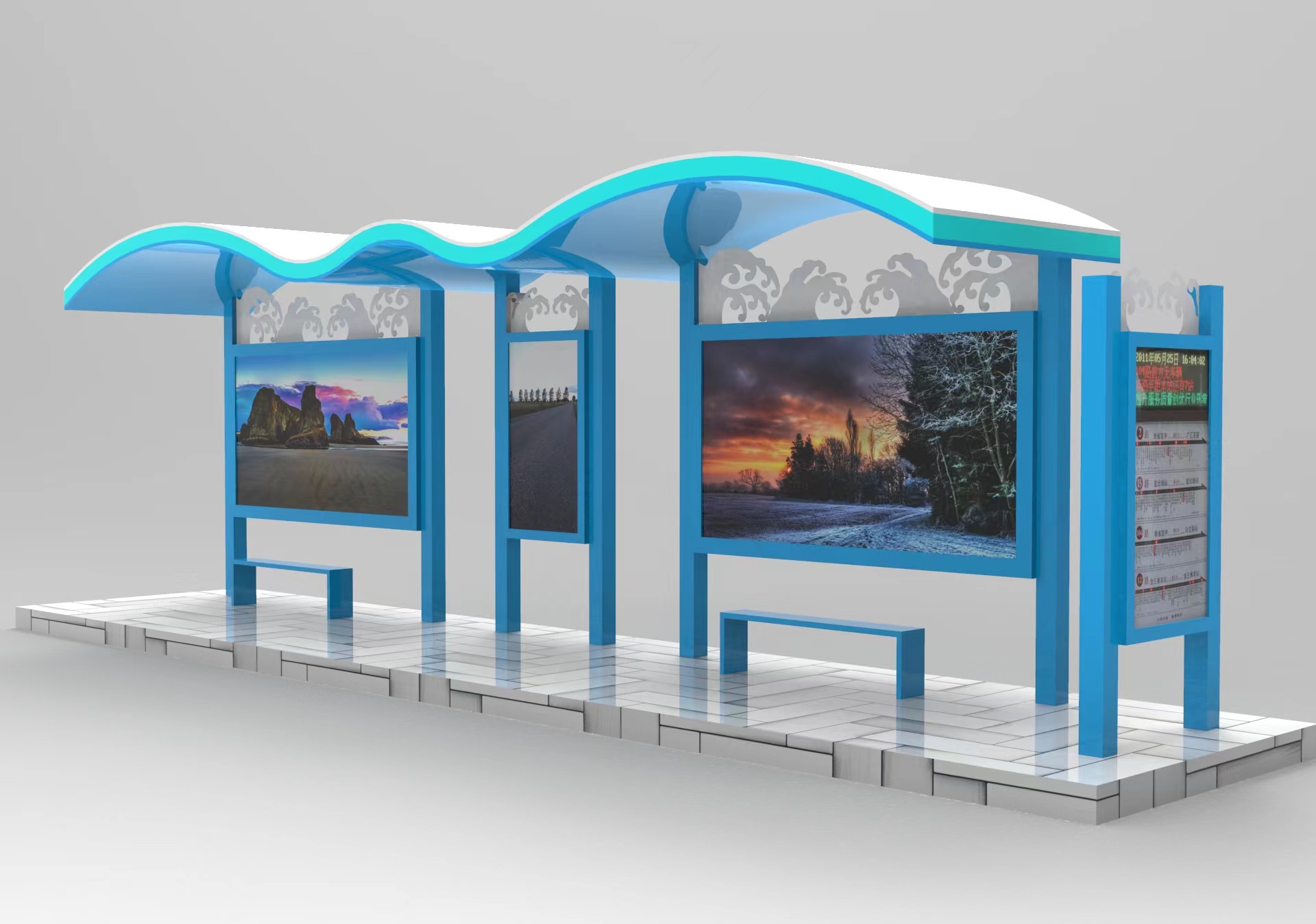

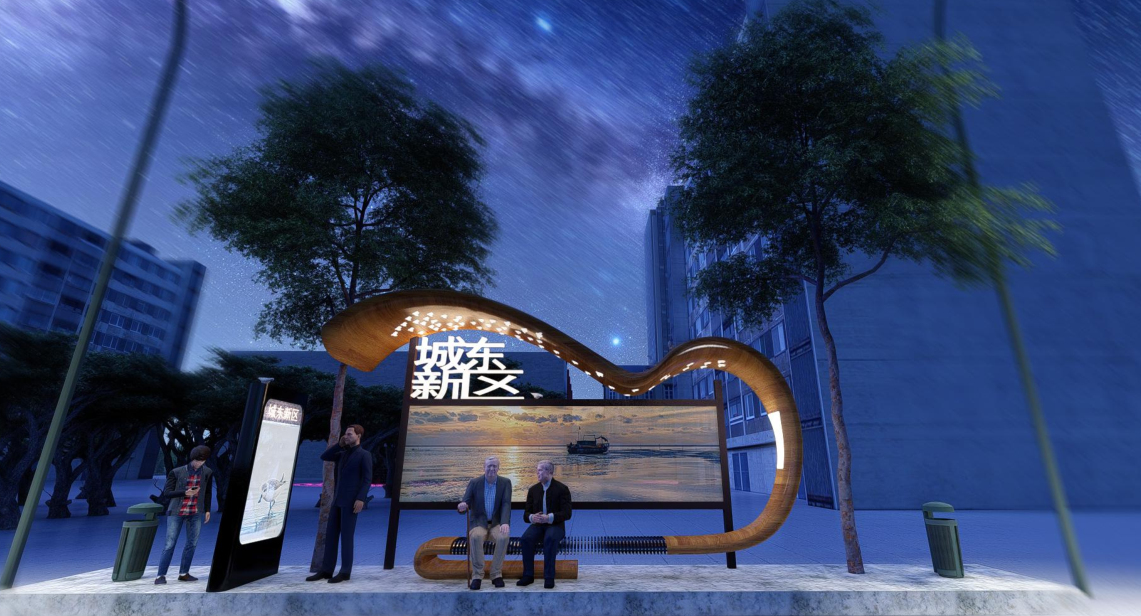

新型候车亭采用装配式钢结构,波浪形顶棚能抵御暴雨侵袭,木纹质感的长椅让等待变得从容。站牌旁增设的电子屏实时跳动红绿交织的班次信息,让背着竹篓赶集的老人也能轻松掌握时间。在浙南某镇,候车亭立柱镶嵌着靛蓝扎染装饰,站名用当地畲语双语标注;而黔东南的苗乡,候车亭顶部则装饰着银饰纹样的金属构件,成为展示民族文化的微缩展厅。

更令人惊喜的是,部分候车亭已实现智能化升级。村民扫码即可查询车辆实时位置,USB充电接口解决了手机断电焦虑,无障碍坡道让轮椅出行畅通无阻。这些细节处的人文关怀,正悄然拉近城乡公共服务差距。

从遮风挡雨的物理空间,到承载乡愁的文化符号,乡镇公交候车亭的变迁,恰似乡村振兴的生动注脚。当城乡班车穿梭在这些"暖心驿站"之间,搭载的不仅是往来人群,更是城乡融合发展的时代脉动。